文|魚魚醬子

編輯|魚魚醬子

當今世界,科技日新月異,大自然的奧秘一點一滴揭開。

我們自以為憑藉智慧和力量,可以駕馭自然、主宰自然。

但我們是否仍像古人一樣對大自然懷有敬畏之心,願意與之和諧共處?又或是我們已經變得自視甚高,試圖對大自然指手畫腳、予取予求?從華夏大地這條曾禍亂縱橫的母親河-黃河,也許我們能找到答案。

這條被讚頌為中華民族母親河的江河,自古以來就滾滾東流數千里,飽經滄桑。

但它又是如何從養育文明的慈母,一轉而成為禍患的源頭?讓我們踏上探索的旅程,從這座遺留永久創傷的三門峽大壩說起。

前言

黃河,這條被譽為中華民族母親河的江河,滾滾東流數千里,飽經滄桑。

然而你可知,這條孕育華夏文明的慈母河,同時也曾是一條狂野無比的罪瘋子?它的水患早已成為困擾華夏子民數千年的惡夢,不知淹沒了多少鮮活的生命和美好的家園。

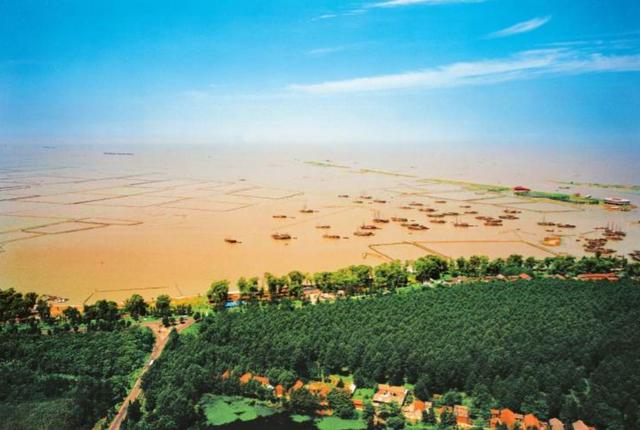

一動則是汪洋氾濫,潰口則狂瀕決堤,年復一年,黃河似乎永無止境地折磨著沿岸的子民。

但就在新中國成立之初,我們的先輩下定決心,要徹底征服這頭兇猛的野獸。

於是乎,在偉大領袖毛主席的號召下,聲勢浩大的"治黃"工程就此拉開了序幕。

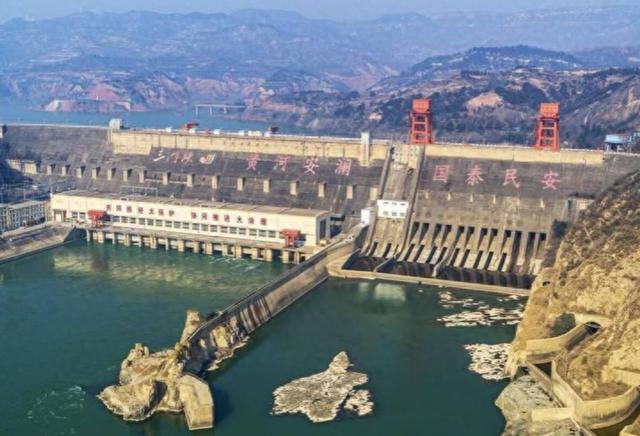

作為其中的重頭戈,巍峨聳立在黃河中游的三門峽大壩無疑備受期待。

這座當年的驕傲工程,將如何馴服忤逆已久的黃河?又將為中華大地帶來怎樣深重的創傷?讓我們一一道來。

<黃河,這條禍水深重的河>

滾滾東流,波瀾壯闊,黃河素來給人一種雄渾的氣概。

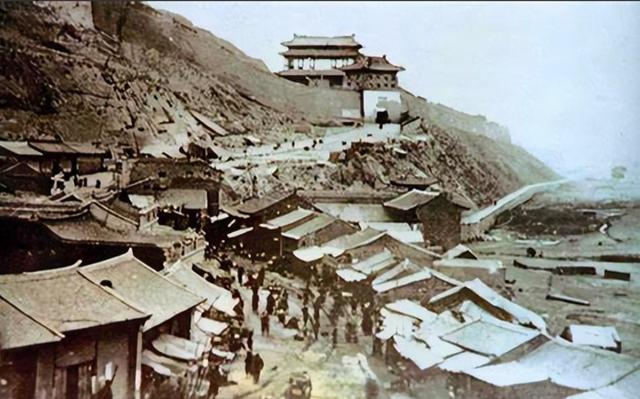

但就是這般威風凜凜的大河,在漫長的歷史長河中,前後足足改道達26次之多,狂暴異常,簡直就是一個不折不扣的"罪瘋子"!從史書記載可以看出,黃河氾濫成災實在是太過頻繁了,災難的陰影一次次籠罩在沿岸백姓的頭頂。

早在西周時期,雄心勃勃的周幽王就親自督戰修築了防洪工事,可惜就連這位雄才大略的王者,最終也無法徹底馴服這頭狂野的河流。

更別說後來各朝各代修建的冀芮二渠、通惠渠、永徽渠等一系列人工河道,最多只能暫時遏制黃河的狂暴,卻無法徹底束縛住它肆虐的腳步,人類駕馭大自然的夢想依舊無法企及。

到了宋代,黃河的氾濫已經達到了恐怖的地步,不僅一度多次淹沒了皇家重鎮開封,連王朝的根基都受到了嚴重威脅。

直到進入近現代,黃河決堤的浩劫更是屢見不鮮,僅就有文字記載的部分來看,新中國成立前,黃河前後竟然曾決堤多達驚人的1600次之多!

其中最觸目驚心的一幕,要數1938年蔣介石一意孤行,下令炸開鄭州黃河大堤以阻擋日軍西徵。

為了一己之私,這位國民黨領袖不惜令滔天洪水潑灑在中原大地,幾十萬生民流離失所,家園公頃間化為汪洋,哀號聲震天撼地。

這一人禍,為華夏子民帶來的創傷之深,當可想而知。

<三門峽大壩為何重建? >

新中國成立後,解決黃河水患自然被列為國家重中之重的當務之急。

然而,如何馴服這股兇猛的野獸?缺乏豐富的水利建設經驗,國家只能向當時的大哥蘇聯求援,最終在蘇聯專家的建議下,選定了三門峽作為黃河中游的要塞大壩選址。

但由於對黃河的自然環境和泥沙特性了解不夠透徹,蘇聯專家的設計在一開始就存在著致命缺陷——居然沒有設置排沙洞道!儘管國內著名水利專家如黃萬裡等人多次指出這一隱患,預言必將釀成災難,但當時國家渴望遏制黃河氾濫的迫切心情可想而知,於是這一"半吊子"工程在質疑聲中,仍然不可阻擋地開工了。

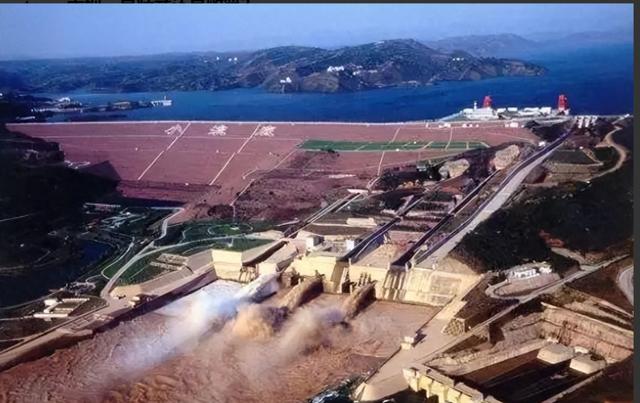

果不其然,1961年三門峽大壩一經建成,下游地區的水患雖然得到了初步緩解,工程的防洪功效也令人暫時欣喜。

但接踵而至的,是一系列災難性後果對上游地區的蹂躪——渭河流域出現了嚴重的泥沙淤積,關中平原被掩埋、地下水位抬高,潰堤的危險與日俱增。

一時間,陝西百姓無不懷恨在心,對這座"禍害"大罵不絕,呼籲要將其徹底炸毀。

面對如此駭人的局面,時任總理周恩來親自主持召開"治黃會議",批准了第一輪增設排沙隧道等維修改建方案。

但這也只不過是權宜之計,根本無力解決難題。

於是在1969年至1978年,水利部門又推出了大規模的第二輪改建,經過9年的鏖戰,終於使得上游的泥沙情況有所好轉。

但由於改造力道終歸有限,再加之接連數年的乾旱少雨,仍無法從根本上解決關中地區持續惡化的鹽鹼化、土地荒漠化難題。

<關中百姓,根植於骨的恨>

要追溯陝西人對三門峽大壩的民怨緣由,就必須提及黃萬裡這個人物。

身為清華水利系首任系主任、國內水利界的權威人士,黃萬裡早在三門峽大壩計畫立項之初,就已看出了其設計存在嚴重隱患。

沒有排沙設施,必將導致泥沙嚴重堆積、河床抬高等一系列惡果。

他曾明確表示反對,但最後只換來了有關部門的視而不見。

看著自己的專業意見被漠視,黃萬裡滿懷對黃河流域和中華民族的無限責任心,孤軍奮戰、上書週總理,一再建議限期改建增設排沙道。

雖然他的呼聲一度引起了重視,但三門峽大壩這一嚴重違背"與自然和諧共生"理念的工程,終究還是開工建設,注定為之後釀下了難解的禍根。

對此,黃萬裡早已看清了大壩的禍害本質,不只一次在公開場合炮轟其為"當代最大的環境罪行"。

在這位德高望重的老前輩眼裡,當年的這座驕傲之作,不過是給陝西乃至整個中華大地帶來永久創傷的"罪惡之壩"。

而在陝西百姓心中,三門峽就是個不祥的災星。

它不僅掩埋了金黃色的麥浪,也奪走了他們追求富足生活的夢想;不僅使清澈的小河變為污濁的沼澤,更讓曾經的鳥語村莊化作一片貧瘠之地。

所有的一切,皆源自那道命運的猙獰裂痕。

與下游人民欣喜免遭洪災相比,陝北高原上的百姓們,至今對三門峽大壩的抗議憤怒,已演變成一種根植於骨的民族情緒。

「心頭永遠的痛,苦難永遠的根",這是對它最真實的寫照。

<改建維修,徒勞無功>

面對上游慘狀,政府內部自然不會袖手旁觀。

經過反覆權衡,以周恩來為首的中央決策層果斷採取行動。

總理親自召開會議,批准了在大壩設置"兩洞四管"以實現排沙的第一輪改建方案。

然而,雖然增加了排沙能力,三門峽庫區的泥沙堵塞問題依舊無法根治,甚至令河床不斷抬高,關中平原隨時面臨潰決的巨大風險。

一旦真的發生決堤,將釀成何等慘重的後果,當時的官員們自己也是心有餘悸。

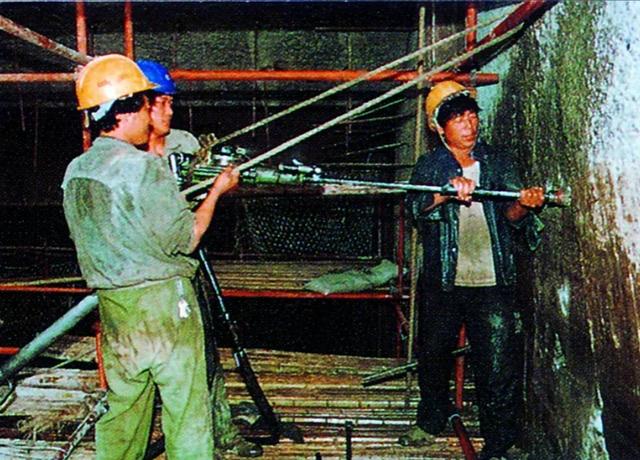

有鑑於此,1969年起水利部門再次召開專門會議,下定決心要徹底解決三門峽的頑疾-泥沙之禍。

於是,一場持續近十年的決戰就此打響。

新建多個排沙底孔和洩洪鋼管,實現"蓄清排渾"的正常運轉;同時對週邊區域進行大規模的生態修復和整治。

九年的鏖戰終於讓上游的泥沙問題得到緩解,令人們重新燃起了希望。

但就在大家以為惡夢終於可以徹底畫上句點之時,殘酷的現實卻給了他們一記狠狠的耳光。

僅僅是緩解遠遠不夠,廣闊的關中平原仍在持續遭受土地沙漠化、鹽鹼化的無情蹂躪。

更令人絕望的是,大自然也似乎在與人類對抗一般,一場又一場的乾旱少雨,令曾引以為傲的排沙效率大打折扣,根本無力扭轉局面。

一場徹底的失敗,再次印證了黃萬裡老人家的預言:"沒有人會聽水利界的真知灼見,注定要給中華民族帶來永久創傷!"而這永久的創傷,就是三門峽大壩最終遺留給子孫後代的宿命。

<總結>

歷經數十載滄桑,三門峽大壩如今已漸入暮年。

這座曾被視為"萬裡黃河第一壩"的水利奇蹟,如今只能用"半吊子"、"攔路虎"來形容了。

更諷刺的是,即便一再整改,它仍未能徹底擺脫當年設計上的種種缺陷,上游的水患頻發、環境惡化如同夢魘般糾纏不休。

這其中,很大程度要歸咎於當年參與設計的蘇聯專家。

身為外國人,他們對這片土地的氣候環境、黃河沙量特徵等缺乏透徹了解,不免走了一些彎路。

用黃萬裡老人家的話說:"拿著外國大餐包教學院做手腳,難免會出錯。

不過,我們也絕不能因此而否定三門峽大壩所做的貢獻。

畢竟它曾經作為下游防洪的堅實屏障,使當地地區獲得了大量發展機會,推動了當年經濟建設的進程。

正因如此,要完全放棄這項工程,其代價恐怕也是相當高昂的。

但身為中華民族的子孫,我們更應當引以為戒,吸取三門峽大壩遺留來的寶貴教訓——在征服自然的道路上,必須謹記"與自然和諧共生"的古訓,充分考慮當地環境因素和民眾切身利益,方能避免"治一時之禍而釀下更大永久禍根"的覆轍。

站在新時代的起點,我們正步入與黃河新一輪較量的關鍵階段。

希望新一代人能虛心學習、審時度勢,見機行事,繼承和發揚先輩們的豐功偉績,以智慧去化解昔日無知所釀下的禍患,從而最終使中華民族與這條滾滾江河達成真正的和解。

唯有如此,我們才能在創新中開拓未來,在傳承中汲取力量,真正實現與自然的和諧共生,再鑄中華崛起的新輝煌。

否則,我們只會重蹈覆轍,給後人留下新的創傷。

這一切,皆有賴人定能戰勝自然的自信和智慧。

結語

不過不管怎麼說,三門峽大壩的存在,整體來看,好大於壞。如今的三門峽大壩,早已經成為了一個防洪減淤體系、水沙調控體系的先鋒,它將繼續不辱使命的完成黃河治理的貢獻。

No comments:

Post a Comment